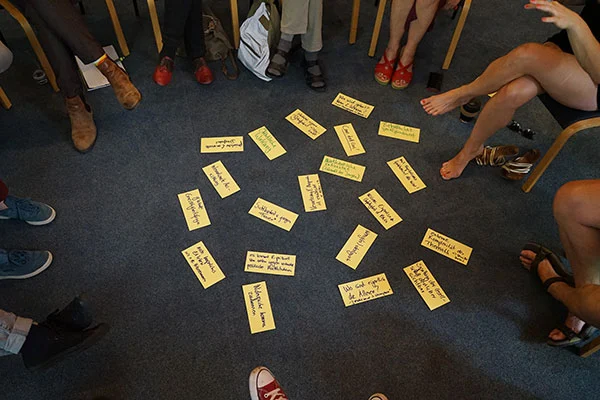

Denkanstoß

Die Denkanstöße haben als regelmäßige Publikationsreihe Meinungsbeiträge von ISM-Mitgliedern und solidarischen Wegbegleiter:innen versammelt. Sie greifen aktuelle Fragen auf, analysieren gesellschaftliche Probleme und sollen zur Diskussion anregen.