- Corinna Genschel

Auftakt einer Debatte zum „Aufbau einer Zukunftslinken“

Bericht vom Pilotforum des ISM am 15.3.25 in Berlin

- © ISM

Das ISM lud im März 2025 zu einer strategischen Debatte über den Aufbau einer Zukunftslinken in Berlin ein. Ein Bericht zu wesentlichen Diskussionspunkten und weiterführenden Fragen.

Am 15. März 2025 hat das Institut Solidarische Moderne zu einem ersten Forum „für eine strategische Debatte über den Aufbau einer Zukunftslinken“ eingeladen. Ausgangspunkt war die Feststellung, dass sich spätestens nach diesem Wahlkampf die Mosaiklinke in einer mehrfach und grundlegend veränderten Lage wiederfindet und darauf mit einer strategischen Weiterentwicklung reagieren sollte. Braucht es angesichts der Entwicklung der einzelnen Parteien des progressiven Spektrums und in der aktiven Zivilgesellschaft einen neuen Anlauf für ein übergreifendes Bündnis gegen den Rechtsruck? Wie sähe ein Bündnis aus, das einen konsequenten und sozialen Antifaschismus ohne parteipolitische Beschränkungen auf eine neue Stufe hebt und das selbst für demokratische Konservative und klassische Liberale anschlussfähig sein könnte? Denn angesichts der offenen Krise unserer Demokratie, des Rechtsdralls der sogenannten Mitte und der unterm Strich nicht ausreichenden Wahlergebnisse des progressiven Spektrums kann es auch im linken Mosaik kein einfaches „Weiter so“ geben.

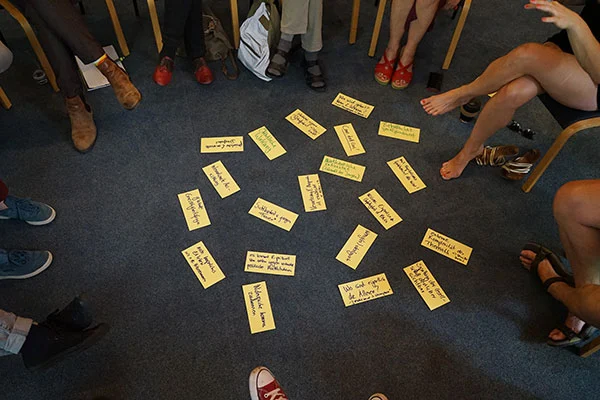

Gemeinsam haben wir uns mit 35 Teilnehmer:innen aus dem Umfeld des ISM, aus Zivilgesellschaft, Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bewegungen zu dem "Pilotforum" am 15.3. getroffen. Pilotforum deswegen, da mit dem Forum ein längerer Austausch starten soll: über die strukturellen Gründe der aktuellen Blockaden, über die Frage, wo Bausteine für eine „Zukunftslinke“ zu finden sind und über die Frage, wie Bezugspunkte einer „Neuzusammensetzung“ des linken Mosaiks aussehen könnten, die sowohl den existierenden (progressiven) Kräften Rechnung trägt, zum anderen aber die Erfahrungen von (Ohn-)Macht, Konflikt und Durchsetzungsblockaden ernst nimmt. Um mit dem französischen Philosophen Étienne Balibar zu sprechen geht es um den Aufbau einer Zukunftslinken, die nicht einfach ein „neues Kartell der Linken“ ist. Wie können erfolgversprechende Modi von Politik aussehen, die eine Ermächtigung zur Verteidigung der Demokratie, und nicht zur Verteidigung des dysfunktionalen Status Quo ermöglicht?

Die Idee war, sich nicht zu einem einmaligen Austausch zu treffen, sondern in einer Folge aufeinander aufbauender „Strategieforen“ bis 2026 entlang strategischer Fragestellungen auch jenen Fragen zu bearbeiten, die konflikthaft und umstritten sind. Gehofft haben wir auf neu justierte Fragestellungen, auf Ideen für neue Orten und neue Zusammensetzungen. Diese Leitplanken könnten dann in ein größeres öffentliches Treffen, eine Konferenz bzw. eine Zusammenkunft mit den Vielen münden, wo sich die „Zukunftslinke“ deutlicher konturiert und Bewegung und Schwung auslöst – eine Art Handlungsfähigkeit im Sinne einer Wiederertüchtigung des progressiv Politischen.

Begonnen haben wir am 15.3. mit dem Zusammentragen unserer Einschätzungen der Lage sowie der Krisen und Erschütterungen linker Strategie und Praxis, die damit verbunden sind. Geredet haben wir darüber, wo „wir“ feststecken, aber auch wo sich etwas bewegt und wo Mehrheiten für solidarische Politik in Sichtweite geraten. Für uns war dabei weniger interessant, uns vorschnell auf „gemeinsame programmatische Leitplanken“ oder das „richtige“ Politikfeld zu einigen, als vielmehr das Augenmerk gerade auf die gesellschaftlichen Widersprüche (z.B. sozial-ökologische Politik & Umverteilung), politischen Konflikte (z.B. globale Verschiebungen & internationale Solidarität) und potenziellen Blockaden (z.B. Demokratie & Migrationsgesellschaft) zu legen: Widersprüche, die es uns erschweren, eine Perspektive für eine andere als die gegenwärtig zu befürchtende Zukunft einzunehmen und mögliche Pfade dorthin mit politischen Akteur:innen und Projekten zu untersetzen.

Erwartbar begann dieser Tag mit einer eher chaotisch wirkenden Suchbewegung, die sich durch die Vielzahl von gesellschaftspolitischen Zumutungen, Einschätzungen und Vorstellungen des „Was steht an?“ mäanderte. Das lag auch an der notwendig abstrakten und offenen Fragestellung, der Sperrigkeit des Titels, der Unbestimmtheit vieler Begriffe wie Zukunftslinke, Mosaik, progressives Drittel oder Volksfront. Diese Unbestimmtheit war jedoch durchaus beabsichtigt, wollten wir doch nicht mit einer vorgegebenen Begrifflichkeit eine Richtung bestimmen, von der wir ja selbst nicht wussten, ob sie tauglich ist. Das „Chaos“ war also auch unmittelbares Ergebnis eines Eingeständnisses unsererseits und der Ansage, es nicht dabei belassen zu wollen.

Vom Mosaik zur antifaschistischen Sammlungsbewegung

Und es funktionierte, bei allen Fehlstellen: Am Ende des Tages schälten sich allmählich eine Art Vorhaben und nächste Schritte heraus. Die politische Dringlichkeit, sich in dieser Legislaturperiode zusammenfinden (Druck zur Konvergenz), handeln und uns verständigen zu müssen, war deutlich bei allen im Raum spürbar. Es fühlt sich zurecht so an, als hätte "die Zukunft die Seiten gewechselt". Die schwarz-rote Koalition, auch wenn sie sich penetrant als Bollwerk gegen die AfD bezeichnet, droht die Voraussetzungen für einen weiteren Rechtsruck zu schaffen. Schon jetzt deutet sich an, dass die Rhetorik des Wahlkampfs politisch unterlegt wird und Gesellschaft, Institutionen und Politik weiter nach rechts führt. Eine spaltende und Handlungsfähigkeit suggerierende (populistische) Rhetorik, gepaart mit einem Kulturkampf, legitimiert den Angriff auf Arme, auf Grund- und Menschenrechte, auf die Zusammensetzung der (Einwanderungs-) Gesellschaft sowie die demokratische Zivilgesellschaft. Sie wird die Hierarchisierung des Systems von Rechten, Teilhabe und Kämpfen radikalisieren. Für die anstehenden Kämpfe um gerechte Verteilung staatlicher Ressourcen und Sicherungssysteme und für solidarische, resiliente, progressive Infrastrukturen ist das keine gute Nachricht.

Kurzum: Es braucht ein Zusammengehen progressiver Kräfte, um dem allumfassenden „Rechtsruck“ in Politik, Gesellschaft und Struktur und besonders dem Fundament dieses Rechtsrucks etwas entgegenzusetzen. Es gilt, das Zeitfenster bis 2029 zu nutzen, um rechte Mehrheiten zu verhindern. Deswegen kamen wir am Ende des Treffens überein, dass sich der Fokus von dem unbestimmten „Aufbau einer Zukunftslinken“ zu der Frage verschieben muss, wie eine „antifaschistische Sammlungsbewegung“ aussehen könnte. Ob diese dann Zukunftslinke, neue Volksfront, Projekt 2029 oder sozialer Antifaschismus heißt, kann nicht der Ausgangspunkt, sondern muss Gegenstand der Debatte sein.

Die Fragen sind damit nicht weniger geworden, lassen sich aber in dieser Zuspitzung besser ordnen und handhaben:

Denn was hieße es, eine antifaschistische Sammlungsbewegung nicht als parteipolitisches Projekt (r2g+ oder das von Balibar benannte "neues Kartell der Linken") sondern als ein gesellschaftspolitisches Projekt zu denken, das auch über bisherige Bündnispolitiken hinausgeht? Welche Fragen stellen sich für einen Modus von Politik, der die Demokratisierung der Gesellschaft (Zusammensetzung, Repräsentationslücken, Kämpfe, Erfahrungen) zum Ausgangspunkt nimmt und sich an demokratischen [popularen] Beteiligungspraxen statt an Populismus orientiert? Wo stellt sich eine solche "antifaschistische Sammlungsbewegung" her und wird bereits praktiziert? Und wie könnte ein Projekt mit Minimalprogramm entstehen, das überzeugen kann, weil es nicht den Status Quo der "liberalen Demokratie" verteidigt oder "nur" auf die Zurückdrängung der Rechten zielt, sondern Probleme lösen will und darin einen Gegenpol für eine gute Zukunft (-spraxis) angesichts der "Krise ohne Alternative" (Tom Strohschneider) sichtbar und attraktiv macht? Und wie sind auch die Aufgaben mitzudenken, die am 15.3. zunächst nicht besprochen waren: Die Frage der planetaren Krise und der internationalen Eingebundenheit und Verantwortung fürs Ganze?

Dies bedeutet weniger, uns direkt an den Aufbau einer solchen antifaschistischen Sammlungsbewegung zu machen (daran arbeiten ja auch andere Akteur:innen und dafür ist das ISM mit seiner Forenreihe nicht der richtige Akteur), als uns ehrlich damit zu befassen, was sie ausmachen müsste oder nicht sein dürfte, was das Neue wäre und auch über die Konfliktpunkte zu sprechen, die solche Sammlungsprojekte behindern.

All das sind zentrale Fragen. Denn auch wenn sich eine antifaschistische Sammlungsbewegung in der Abschlussdiskussion des 15.3. als sinnvoller Startpunkt für den weiteren Denkprozess herausschälte, so war dies nicht unwidersprochen: Denn sollte es uns angesichts des massiven Rechtsrucks und eines autoritären Staatsumbaus nicht gerade um eine Abwehr- oder Volksfront gegen den drohenden Faschismus zur Verteidigung der Demokratie gehen? Und sollten wir nicht zugleich auf eine linke (progressive?) Strategie zur Erweiterung der Demokratie zielen, die die Aushöhlung der Demokratie ernstnimmt und zugleich positive Aspekte der Vergemeinschaftung und der demokratischen Ertüchtigung anstrebt? Wie können wir vermeiden, dass eine Fokussierung auf "die Demokratiefrage" die Potentiale einer breiteren antifaschistischen Sammlungsbewegung oder Front zu stark verengt?

Was haben wir also aus dem Auftaktforum mitgenommen, wie könnte es weitergehen, entlang welcher Fragen wollen wir weiterdiskutieren?

Gelingensbedingungen einer antifaschistischen Sammlungsbewegung

In den folgenden Foren und Debatten müsste es in diesem Kreis weniger um die Gründung einer notwendigen Sammlungsbewegung gehen, als vielmehr um die Gelingensbedingungen einer solchen Bewegung und deren Konstituierung. Wir schlagen vor, dass wir uns hierzu im nächsten Forum genauer verständigen und auf diese Frage den Schwerpunkt setzen.

Halten wir uns die Neue Volksfront in Frankreich vor Augen, so lagen die Bedingungen eines (temporären) Gelingens eben darin, dass sowohl auf die Abwehrfront gegen Le Pen und dem drohenden Faschismus zugespitzt wurde, zugleich aber mit einem positiven Gesellschaftsprojekt die sozialen und antirassistischen Voraussetzungen radikal erneuert wurden. Diese Verknüpfung basierte auf den Erfahrungen und Dynamiken gesellschaftlicher Kämpfe und der Existenz lebendiger Bewegungen. Hier sind besonders die antirassistischen Kämpfe gegen Polizeigewalt hervorzuheben, sowie die Kämpfe für den Einschluss aller Teile der Bevölkerung in das demokratische Gemeinwesen, die Kämpfe gegen die Peripherisierung ganzer Landstriche [Gelbwesten], die konkreten Kämpfe um Wasser für alle, sowie selbstverständlich auch der langjährige Kampf gegen den neoliberalen Umbau sozialer Rechte wie etwa die Rentenreform.

Erneuerung der Demokratie

Der Kampf gegen „den Rechtsruck“ muss insofern immer auch ein Kampf um „die Demokratie“ und gegen die existenziellen Gefährdungen sein, der sie derzeit ausgesetzt ist. Dafür müssen wir nicht nur den Blick auf die USA richten, wo sich die Abschaffung (liberal) demokratischer Fundamente quasi in Echtzeit verfolgen lässt – und das ist bei aller Kritik am Liberalismus nicht gut. Wir müssen uns also auch darüber verständigen, wie „wir es mit der liberalen Demokratie halten“, statt uns in den Chor der allgemeinen Verächtlichmachung einzureihen. Dabei bleibt das Dilemma, dass „wir“ vielleicht zunächst auch verteidigen müssen, was wir kritisieren – nämlich die Begrenzungen der real existierenden (liberalen) Demokratie, welche die Voraussetzungen für die gesellschaftlichen Angriffe auf dieselbe schaffen (etwa den Vertrauensverlust in Institutionen und eine soziale Spreizung, die das Versprechen von Inklusion und Aufstieg unterminiert).

Einhellig war auf dem Forum die Einschätzung, dass der Kampf gegen rechts und die Verhinderung rechter Machtoptionen 2029 sicher nicht auf die Aufrechterhaltung der Brandmauer zu verengen ist, auch wenn dies immer wieder mobilisierende Kraft entfaltet und als Druckmittel nicht unwichtig bleibt. Klar war deswegen auch, dass die zukünftige Debatte darüber hinausgehen muss. Wir müssen uns über jene Punkte verständigen, an denen Demokratie bzw. die Bedingungen eines demokratischen Gemeinwesens (und damit immer auch die politischen „Kampfbedingungen“) existenziell gefährdet werden. Wie können genau hier zugleich Projekte der wirklichen Erneuerung stark gemacht werden? Welche Akteure und Hebel bräuchte es jeweils, um gesellschaftlichen Druck und Dynamik zu entfalten und eine Zukunft zu beschreiben, die vielen als erkämpfenswert erscheint?

Welche Bedeutung können dabei Konzepte wie etwa das einer antifaschistische Wirtschaftspolitik, die Auseinandersetzung für progressive Infrastrukturen oder die Kritik an „spätneoliberaler Kürzungspolitik“ für „die Demokratie“ spielen? Wann laufen wir Gefahr, den Kampf für soziale Gerechtigkeit auf die Abwehr gegen die AfD und Sozialkürzungen engzuführen, statt soziale Gerechtigkeit als Recht aller und Ziel allen Kämpfens zu begreifen – als Stärkung des demokratischen Gemeinwesens wie auch des „Widerstandsgeists gegen die Kräfte der autoritären Versuchung“ (Matthias Quent). Und würden wir in einer solchen Engführung womöglich die konstitutive Kraft von „Ablehnungskulturen“, die sich laut den Analysen von Manuela Bojadzijev, Benjamin Opratko u.a. entwickelt haben, systematisch unterbelichten?

Modi von Politik und die Zusammensetzung des „Mosaiks“

Es geht folglich nicht nur um die „richtigen“ Programmpunkte, sondern auch um die Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen oder alternativen Modi von Politik. So ist nicht nur zu bedenken, inwieweit „der Unmut eine Adresse“ braucht (Katja Kipping) und welche umstrittene, aber offensichtlich energiegeladene Rolle Disruption spielt. Sondern es geht auch darum, wie alternative politische Beteiligungsformen, Orte und Felder aussehen könnten, in denen sich aktive „Bürger:innenschaft“ herstellt – eine Bürger:innenschaft, welche die zukünftige Gesellschaft und eine Demokratisierung des Gemeinwesens (z.B. auch „der Grenze“) aus einem produktiven Dreieck von Dissens/Konflikt, alternativem Tun und neuen Verbindungsformen gegen die „autoritären Versuchungen“ herstellt. Womöglich könnte in einem so gedachten Verhältnis von Migration und Demokratie eine progressive Sprengkraft für die zukünftige Gesellschaft liegen, da sie aus dem Verteidigungsmodus (der unabdingbar ist) hinaustritt.

Insofern war es auch nicht überraschend, dass wir immer wieder über die Frage stolperten, wer denn eigentlich mit dem "wir" gemeint ist, von dem jeweils die Rede war? Was versteht wer unter "Zukunftslinke" (ist es gar ein PR-Begriff?), was unter "linkem Mosaik", was impliziert der Begriff der "Volksfront"? Und wen meinen wir eigentlich, wenn wir von dem fragmentierten und abhandengekommenen oder zukünftigen "Solidarischen Drittel" sprechen? Meinen wir die 8-11 Prozent, die derzeit wieder links wählen, also eine Erneuerung der Linken? Oder denken wir an die 35 Prozent, die die r2g- Parteien wählen? Und was ist mit den vielen, die nicht mehr wählen wollen oder noch nie konnten? Denken wir also beim "solidarischen Drittel" stärker an diejenigen, die die "demokratische Zivilgesellschaft" bilden – und inwiefern geht diese über die im 551 starken Fragenkatalog der CDU adressierten NGOs hinaus?

Dabei geht es auch um die Frage, wie wir den Gründen des Scheiterns des r2g-Parteienprojektes Rechnung tragen. Wie können wir etwa anerkennen, dass spätestens das migrationspolitische Tun der Ampel nachhaltig Grenzen der gegenwärtigen und zukünftigen Zusammenarbeit überschritten hat – im Sinne der Menschenrechte (nach außen), aber gerade auch bezogen auf die demokratische Teilhabe der Einwanderungsgesellschaft (nach innen)? Und was heißt das wiederum für das vielleicht auch neu zu fassende Dreieck von Zivilgesellschaft, Parteien, Bewegungen?

Wie geht es weiter? Vorschlag für einen Fahrplan der weiteren Debatte

Für eine solche Diskussion braucht es Folgetreffen wie auch Räume für Streit und Planung, die die Zeit zwischen den Foren in Präsenz gestalten und Frage- und Aufgabenstellungen präzisieren helfen. Zudem möchten wir den Kreis der Mitdiskutant:innen erweitern und gezielt Mitstreiter:innen für einzelne Foren und Fragen, aber auch für den gesamten Prozess persönlich ansprechen. Mehrfach hervorgehoben wurde die Bedeutung der progressiven Kräfte in Gewerkschaften oder anderen Organisationen, der progressiven Akteure aus den r2g-Parteien aber auch von Vertreter:innen aus der Einwanderungsgesellschaft sowie klimagerechter und sozialer Bewegungen/Akteure.

Das ISM wird dies nicht alleine machen können. Das Forum selbst hat gezeigt, dass die Debatte produktiver wird im Kreis der Vielen. Darum wünschen wir uns Mitstreiter:innen! Zugleich muss klar sein: Die Forenreihe kann nur ein Debatten- und Denkraum sein. Weder das ISM, noch die Forenreihe ist der Ort, an dem "die Sammlungsbewegung" geschaffen oder gegründet wird. Sie kann aber ein Ort werden, der den Boden bereitet für die Momente, die sich auftun. Das ISM kann und will dabei als Scharnier fungieren und den Denkraum aktiv aufrechterhalten.

Das nächste Strategie-Forum im September 2025 soll an die Frage der Gelingensbedingungen einer antifaschistischen Sammlungsbewegung anschließen und weitermachen. Auf dem Weg dorthin wollen wir die Debatte auch in anderen Formaten fortführen. Dazu laden wir euch herzlich ein.

-

Am 7. Mai starten wir mit einem digitalen Denk- und Diskussionsraum auf der Webseite des ISM, der sich um das Thema und den Anlass der Forenreihe gruppiert. Wir beginnen mit der Debatte um die "Thesen nach der Bundestagswahl" aus der Vorbereitungsgruppe, zu der wir Kommentator:innen eingeladen haben, Dispute, Leerstellen oder Erweiterungen zur Diskussion zu stellen. Folgen soll eine Debatte zur Begriffsbestimmung von Mosaik, Zukunft und Volksfront - denn es hat sich ja gezeigt, dass es mit den Begriffen nicht einfach ist. Hierfür hat sich eine Redaktionsgruppe im ISM gebildet – wer dort mittun will, ist herzlich eingeladen. In regelmäßigen Abständen wird die Redaktionsgruppe einen kleinen Call for Papers an euch schicken. Wir freuen uns auf eure Beiträge und Ideen, denn das ganze lebt von der gemeinsamen Debatte, die zur Klärung beiträgt.

-

Parallel dazu soll der TransitTalk des ISM einzelnen Fragen und Konflikten Raum geben. Wir starten Mitte Mai mit einem TransitTalk zum Thema "Linke Sicherheits- und Außenpolitik. Emanzipatorische Perspektiven zwischen militärischer Eskalation und Pazifismus" mit Jan van Aken und Anna Jikhareva. Im Juni folgt dann ein TransitTalk, der sich der Frage "gelingender" Einwanderungspolitik bzw. dem Verhältnis von Demokratie und Migration widmet.

-

Am 6. Juni laden wir zusammen mit der Rosa Luxemburg Stiftung zu einem Vortrag von Etíenne Balibar unter dem Titel "Gesellschaftliche Volksfront von unten?" ein (Informationen zur Veranstaltung gibt es hier).

Die Veranstaltung kann ein guter Ort sein, sich über die Hoffnung und die Grenzen der französischen Neuen Volksfront zu informieren. Denn auch wenn Balibar die Bildung der NPF immer unterstützte, hat er schon früh gewarnt, dass das Projekt zu einem Parteienkartell und Spiel um Macht wird, statt die gesellschaftliche Mobilisierung voranzutreiben, auf der es zunächst aufbaute. Was können wir aus den Erfolgen und Fehlern gerade auch für unser Projekt lernen? Welche Fragen und Aufgaben lassen sich präziser stellen, welche "NoGos" gibt es - und inwiefern lässt sich mit der Idee einer progressiven Volksfront arbeiten?

-

Am 14. Juni in Berlin laden wir dann im Rahmen einer erweiterten Vorstandssitzung vom ISM alle interessierten aus dem Forum ein, gemeinsam an dieser Debatte über die antifaschistische Sammlungsbewegung oder neue Volksfront weiterzuarbeiten und sie im Hinblick auf das zweite Forum im September zu präzisieren:

-

Was müssen wir tun, um eine rechte Mehrheit 2029 zu verhindern? Wenn wir davon ausgehen, dass es nicht reicht, die Abwehrfront gegen den drohenden Faschismus auf die "Brandmauer" zu reduzieren, müssen wir ausgewählte Projekte herausarbeiten, anhand derer es lohnt, Alternativen aufzuzeigen, mit denen auch die Regierungskoalition angegriffen werden könnte, etwa der Widerstand gegen „spät-neoliberale Kürzungspolitiken". Denn wir sollten mit Matthias Quent daran denken: Politische Lösungen sind um der Lösung willen und zur Stärkung wirklicher Demokratie anzugehen, nicht primär "um die AfD zu schwächen".

-

An welchen Punkten werden demokratische Fundamente gefährdet, und wo lohnt es diese progressiv zu erneuern (statt lediglich "die liberale Demokratie" zu verteidigen)? Welche Debatten sind jetzt notwendig zu führen, mit welcher wollen und können wir beginnen? Welche Voraussetzungen müssen wir bezogen auf die Zusammensetzung der "Sammlungsbewegung" und ihre Modi von Politik schaffen, damit sie sich erfolgreich in Bewegung setzen kann (neue Beteiligungsformen, populare statt populistische Politik, Unmut eine Adresse geben oder positive Alternativen aufzeigen)?

-

Es mag nicht viel Anlass geben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Wenn wir uns mit diesem Zustand nicht abfinden und den Dingen ihren schlechten Lauf lassen wollen, gilt es aber umso mehr, an die Arbeit zu gehen. Wir danken euch allen, die sich mit uns bei diesem Treffen am 15. März auf den Weg gemacht haben, und freuen uns, mit vielen Weiteren von euch den Weg weiterzugehen.